GEO 11/1981: Dorfsanierung: Zum Beispiel Weyhe

Heinz Tödtmann

Wer über die Historie Weyhe berichten will, darf nicht den November 1981 übergehen. In diesem Monat verööftentlichte das Magazin GEO nicht nur die neuesten Erkenntnisse aus der Sonnenforschung, nämlich die Entdeckung des kosmischen Feuers, sondern widmete sich über 25 Seiten dem Thema Dorfsanierung: Zum Beispiel Weyhe. Hier wurde allen Weyher Bürgern und der Gemeindeverwaltung ungeschönt der Spiegel vorgehalten. Bei einer damaligen Auflage von 500.000 Ausgaben war Weyhe in aller Munde. Der Schock für die Weyher Bürger saß damals tief. Ob sie das eigentliche Problem aber verstanden und in positives Handeln umgesetzt haben, bleibt - von einigen wenigen Ausnahmen einmal abgesehen - mehr als fraglich.

Hierzu:

o Weser-Kurier: Im "Legoland" wird weiter gebaut

o Weser-Kurier: Als Weyhe zum schlechten Beispiel wurde

o Kreiszeitung: Die Suche nach der neuen Identität Weyhes

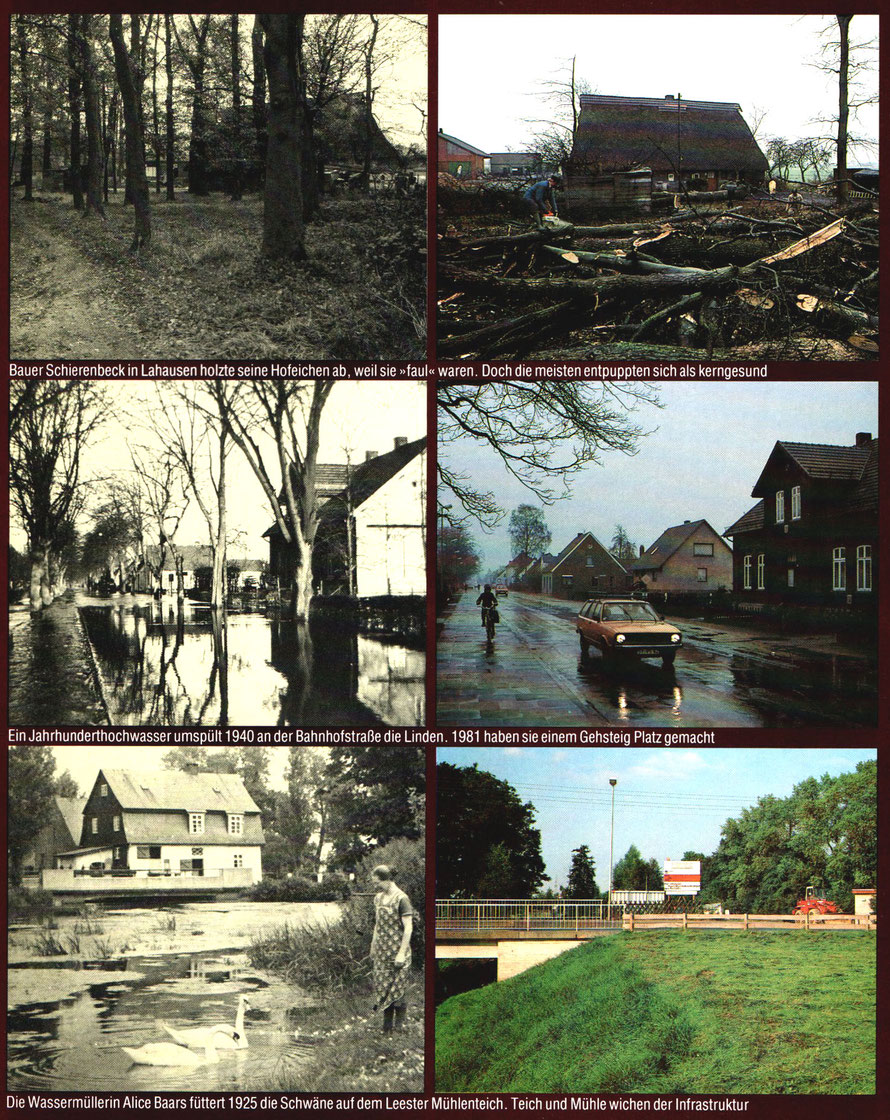

Die Gründe dafür sind sicherlich vielfältiger Natur: alles musste ordentlich sein, einfach, quadratisch gut, die Gemeinde wollte wachsen, Kredite waren teuer, sich um Architektur zu kümmern fehlten Zeit und Interesse. Es war ja auch schön, Wilfried Meyer bei seinen stark besuchten Dia-Vorträgen "Weyhe früher und heute" zu lauschen und verträumt alten Erinnerungen nachzuhängen. Dabei überhörten sie alle geflissentlich die immer wiederkehrende Mahnung, das Alte zu wertschätzen und nicht ohne Not über Bord zu werfen. Aber selbst vor den eigenen Tür zu kehren, kam den meisten Weyher Bürgern nicht in den Sinn und so reihte sich eine Bausünde an die andere. So war die Zeit damals und der Verfasser war damals nicht viel anders "gestrickt", aber er hat seinen Fehler eingesehen und korrigiert. Auch Bäume waren eigentlich nur lästig und standen immer nur im Weg. Und dazu das Laub! In Nachhinein betrachtet, war es nur logisch, dass in dieser Zeit - weil einige diese Entwicklung nicht länger mittragen wollten - sich in Weyhe die Grüne Wählergemeinschaft gegründet hat.

Da das Jahr 1981 fast 40 Jahre zurück liegt und nicht jeder sich an diesen Artikel erinnert, wird er hier noch einmal wiedergegeben (leicht gekürzt und mit geändertem Layout):

EIN DEUTSCHES DORF: ZUM BEISPIEL WEYHE

Ein über hundert Jahre altes Bauernhaus, der Meinekehof in Weyhe, wird von einer Planierraupe zusammengeschoben und binnen Minuten dem Erdboden gleichgemacht. Täglich wird in deutschen Landen unbemerkt ein Kapitel Geschichte ausgelöscht, ein Stück Heimat, ein Rest Schönheit zerstört. Das alte Gesicht der Gemeinde Weyhe bei Bremen blieb uns erhalten - in einer Fotodokumentation, die mehr als 50 Jahre umfaßt. Wie Weyhe heute aussieht, und wie es dazu gekommen ist, erzählt diese Geschichte - stellvertretend für so manches deutsche Dorf.

"Der Voßhof spiegelt die Krankengeschichte unserer Zeit"

Julius Kraft, Interessengemeinschaft Bauernhaus

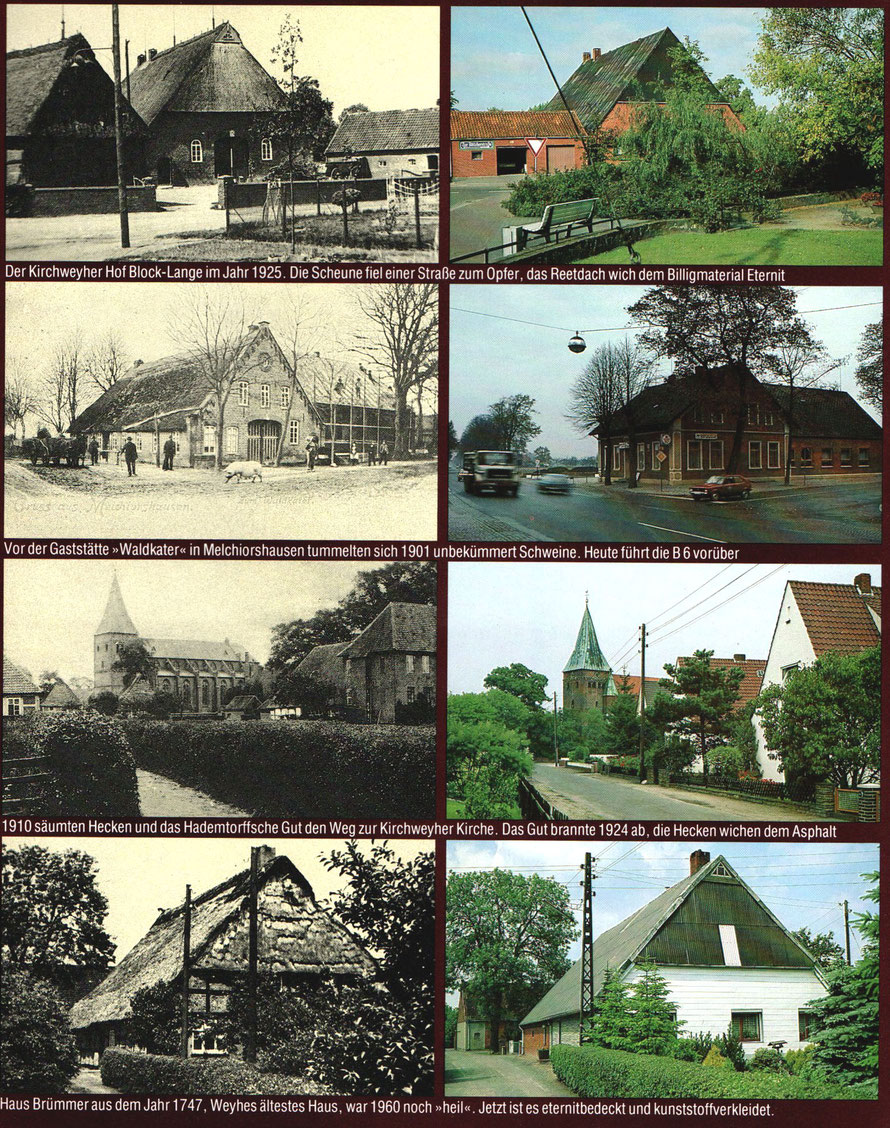

Der Voßhof im Weyher Ortsteil Leeste entstand um 1780. Das älteste Foto - mit Familie Voß und Pferdewagen - im Jahre 1914. Das klassische niedersächsische Hallenhaus ist noch unversehrt, bis auf die massiv gemauerte Längsseite , die vorher ebenfalls aus Fachwerk war. 1925 wurde auch die Giebelwand in Masivbauweise erneuert. Deelentür, Rundbogenfenster und Vorwalm aus Reet blieben jedoch erhalten. 1957 sind die Bäume vorm Haus, der Vorwalm und das Reetdach verschwunden, das durch die Pfannen ersetzt worden ist. Nur die Grundform von Fenstern und Fassade ist geblieben. 1981 hat der Voßhof nichts mehr von seinem ursprünglichen Gesicht: modische Verblendklinker, Glasbausteine, weiß gefugter Schmuckstreifen , sprossenlose Viereckfenster und ein zubetonierter Vorhof geben dem Anwesen sein heutiges Gesicht, zu dem ein Architekt geraten hatte.

"Ich habe nicht mehr als für zehn Minuten Wasser, wenn's brennt"

Der Brandmeister der Weyher Feuerwehr

Nicht alle Neuerungen im Wandel der Zeit sind vermeidbar. In Weyhe freilich blieb kaum ein Eingriff des Menschen ohne Folgen. Das Abholzen von Bauernwäldchen und Chausseebäumen, von Uferweiden und Knicks nimmt der Landschaft nicht nur ihren Charakter, es gibt die Äcker dem Wind preis und stört den Wasserhaushalt der Natur. Die zusätzliche Begradigung der Wasserläufe, die Vernichtung von Seen und Teichen halben zum unaufhaltsamen Absinken des Grundwasserspiegels geführt. Gegen die Gefahr, daß die Trinkwasserversorgung problematisch wird, nimmt sich der Verlust eines Fachwerkdenkmals fast schon wie eine Bagatelle aus.

"Kein von uns unter Schutz gestelltes darf vernichtet werden"

Kreisbaurat Enderleit, Denkmalschützer

Seit dem 30. Mai 1978 hat auch das Land Niedersachsen ein Denkmalschutzgesetz. Das neunteilige Paragraphenwerk mit 40 Einzelvorschriften nimmt sich des Schutzes solcher Kulturdenkmale an, "an deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Bedeutung ein öffentliches Interesse besteht". Historischen Fachwerkfassaden gilt dabei die besondere Aufmerksamkeit der staatlichen Denkmalschützer. Leider wird die Schutzbemühung der kommunalen Baubehörde häufig durch § 7 des Gesetzes unterlaufen: "Erhaltungsmaßnahmen können nicht verlangt werden, soweit die Erhaltung den Verpflichteten wirtschaftlich unzumutbar belastet. "Wenn der Verpflichtete, also der Fachwerkhausbesitzer, leere Taschen vorzuweisen vermag, hat auch der Staat sein Recht verloren. Und seine Taschen sind für Denkmalschutz schon allemal leer.

"Wohnhäuser aus dem vorigen Jahrhundert - liebevoll gepflegt und angepaßt" Aus der Werbebroschüre Weyhe

Vor genau 20 Jahren feierte die Gemeinde Kirchweyhe ihr 1100jähriges Bestehen. Den traditionsbewußten Sinn des historisch gewachsenen Dorfes dokumentierte damals eine umfangreiche Festchronik, das "Heimatbuch der Gemeinde Kirchweyhe". Der Autor, Wilhelm Schacht, Schulrektor i.R. und engagierter Heimatforscher, erlebte das Erscheinen seines Lebenswerks nicht mehr. So blieb ihm erspart, die verwaltungspolitische Entmündigung seines Dorfes - seit 1974 ein Teil der Einheitsgemeinde Weyhe -, die damit einhergehende Verwahrlosung des kulturgeschichtlichen Erbes und die zunehmende Überfremdung aus der Großstadt Bremen miterleben zu müssen. Die heutige Gemeindewerbung, die zwar von "liebevoller Pflege" jahrhundertealter Häuser redet, hat aus Wilhelm Schachts Heimatkunde offenbar nichts gelernt.

"Kulturdenkmale sind zu schützen, zu pflegen und wissenschaftlich zu erforschen" Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz

Der Umgang mit Architektur hat mitunter groteske Folgen: Das junge Ehepaar Michaelis glaubt sich keine Kinder leisten zu können, weil der in ihrem Reihenhaus als Kinderzimmer vorgesehene Raum zu klein und "ohnehin mit meinen Rallye-Pokalen vollgestopft ist" (Frau Michaelis). Das Voßmeyersche Haus ist vermutlich nur deswegen das am originalgetreuesten erhaltene Häuslingshaus in Weyhe, weil ein Türkenfamilie darin wohnt, die kein Geld für modischen Schnickschnack übrig hat. Und das Herrenhaus des Weyher Ritterguts, kurz "das Schloß" genannt, befindet sich in einem völlig verlotterten Zustand, obwohl es durch den niedersächsischen Landeskonservator zum wertvollsten Kulturdenkmal der Gemeinde erklärt wurde. Die Renovierung würde Millionen kosten.

"Bi mi kommt neumodscher Kram ut Glasbausteen un Plastik nich op'n Hof"

Julius Meyer, Bauer auf dem Heidehof

Bericht: Rolf Bökemeier; Fotos: Walter Mayr

Das Klappern der Stricknadeln setzte für einen Moment aus. „Du bist“, sagte Tante Dora aus ihrem Schaukelstuhl, „der sechste Julius". Julius Meyer, Herr auf dem Heidehof am Rande des niedersächsischen Dorfes Weyhe, rechnete. Die Stirn vor dem runden Bauemschädel warf Furchen auf, als wäre sie frisch ge-pflügt.

„Dann weer dat mien Ururgrootvadder“ , sagte er. „Drei Ur“, sagte Tante Dora. „Der Hofgründer war dein Ururur-großvater.“

Die alte Frau saß im Schatten der Stubenecke und redete so, als wollte sie um Nachsicht dafür bitten, daß sie sich einmischte irı ein Männergespräch, das vom Leuchtkreis der Lampe eingegrenzt wurde.

Die erste Eintragung in verblaßter gotischer Schrift auf dem Vorsatzblatt der Familienbibel lautete: „Johann Julius Meyer ehelichte A.D.1767 Anna Margarethe Esdohr“. Das Erbstück lag auf dem runden Eichentisch. Die stockfleckigen Blätter waren zwischen lederbezogenen Holzdeckeln und einer von Grünspan zerfressenen Messingschließe verwahrt.

Es war still in der Stube. Nur die Wanduhr und Tante Doras Stricknadeln arbeiteten sich rastlos durch das Schweigen. Julius hatte die kräftigen Hände vor sich platt auf den Tisch gelegt und sah uns aus gelbbewimperten Augen an wie ein Viehhändler, der auf das nächste Gebot wartet.

Ich hatte noch nie in einem so unverfälscht gediegenen Bauernwohnzimmer gesessen, auf so schön geschnitzten Lehnstühlen, an einem so kunstvoll gedrechselten Tisch, unter einer so schlicht verzierten Balkendecke. An den gegitterten Doppelfenstern blitzten Messingknäufe, und die weiß lackierten Körper der Dampfheizung streckten gußeiserne Katzenpfoten auf das helle Kiefernholz des Fußbodens.

„Dat hett mien Grootvadder“, sagte Julius, „1907 allens renoviert. “Damals hatte man Bargeld übrig gehabt, denn es war den Bauern gutgegangen.

Uber der Tür, die knapp aus der mannshohen Eichentäfelung herausragte, stand der holzgeschnitzte Spruch: Ein kleines Haus, nicht weit von Wald und Feld/ Getrennt von ihr und doch verbunden mit der Welt /Dem Nachbarn nicht zu nah und nicht zu fern/ So hab ich's gern.

Haus und Hof waren uns auf unseren Streifzügen durch die Gemeinde vor den Toren Bremens als land-schaftliche Rarität aufgefallen, gleichsam als ein Stück heiler Haut, herübergerettet aus bodenständiger Zeit. Dem Hof näherte man sich durch einen jener lichten Eichenschläge. in die früher die Schweine zur Eichelmast getrieben wurden und die anderswo längst abgeholzt sind, weil die Schweinehaltung jetzt im vollautomatischen Stall stattfindet. Julius Meyer mâstete zwar auch 300 Schweine nach modernen Methoden, doch an seinem kleinen Bauernwald hatte er sich nicht vergriffen.

Parallel zum Stall stand das Haus. Das grün gestrichene Fachwerk war mit rotem Ziegelstein ausgemauert, über den Türbalken lief eine weiß ausgemalte Schnitzzeile, das Dach zog sich tief über den schrägen Sturz der Mauem herab. Ein niedersächsisches Hallenhaus, wie es im Weyher Heimatbuch von Schulrektor Wilhelm Schacht beschrieben wird: „Das Bauernhaus ist einfach, praktisch, fest und schwer. “

Freilich - das Dach. Da hatte bei Julius Meyer nüchterner Sparsinn über das Gefühl fürs Unverfälschte gesiegt. Doch für ihn war das kein Bruch mit der Tradition. Sie besteht nach bäuerlichem

Verständnis von jeher und an erster Stelle aus Sparsamkeit. Und danach hatte er sich gerichtet, als die Feuerversicherung für ein Strohdach dreimal teurer wurde als für ein Hartdach. Irgendwann

wurde das Reet schadhaft, die Reparatur sollte zehnmal soviel kosten wie bei einem Pfannendach - „dor hew ik den Schiet afrieten loten“.

Aber „Toschi“, wie die Bauern in der Gegend das übliche Ersatzdach aus Eternit nennen, war ihm denn doch zu schäbig gewesen. Er hatte sich für anständige Ziegel entschieden.

„Wie geht es Ihnen“, fragte ich Julius Meyer, „wenn Sie durch Ihr Dorf fahren und die vielen verschandelten Häuser und Höfe ansehen müssen?“

„Tscha.“ Der Bauer kratzte sich die Nackenschwarte und sah mich aus listigen Äuglein an: „Dat kann jo een jeden machen, as he dat will.“ Und nach einer vorsichtigen Pause: „Bi mi kommt neumodscher Kram ut Glas- bausteen un Plastiktüch nich op'n Hof.“

Punktum. Julius Meyer war nicht etwa ein in knorrigem Traditionsbewußtsein wurzelndes Unikum, wie es landluftsüchtige Städter gern in einem gestandenen Bauern sehen möchten. Er, dem Wörter wie

Nostalgie und alternatives Leben nichts sagten, vermochte einfach nicht einzusehen, weshalb etwas gestern noch altmodisch, heute plötzlich wertvoll und morgen schon wieder verkehrt sein sollte,

was 200 Jahre und sechs Generationen lang richtig gewesen war.

MIT DIESER ERKENNTNIS waren wir entlassen auf den Weg in unser Quartier. Leichter Nieselregen ging nieder. Das unbebaute Land längs der Sudweyher Straße lag im stumpfen Dunkel. An der Dorf-Disko,

wo drei, vier Mopeds im Kavaliersstart Dreck hinter sich schleuderten, bogen wir in die Bahnhofstraße ein.

Die Weyher Haupt- und Geschäftsstraße glänzte speckig im bläulichen Schein der Laternen. Die Nässe an den klinkerverblendeten Ladenfassaden spiegelte jetzt in der Nacht die Glasiertheit des alles

und nichts ersetzenden Baustoffs wider, der dieses Dorf wie viele andere in deutschen Landen besetzt hält. Es kam uns vor, als glitten wir durch einen endlosen gekachelten Tunnel.

Wie aus einem Dorf eine Vervıaltungseinheit entstanden ist

Wir waren mit dem Auto nach Weyhe gekommen. Von Hamburg über die Bundesautobahn Hansa-Linie, an der nach einer Stunde das Betonburgenland der Bremer Satellitenstadt Tennever die Abfahrt zur

Bundesstraße 6 in südlicher Richtung signalisiert. Von dort waren es nur noch ein paar Kilometer.

Maisfelder, Futtersilos, versprengte Siedlungen zogen vorüber. Ich las im Ortsplan Weyhe, herausgegeben von der Gemeinde.

„Im Zuge der niedersächsischen Verwaltungs- und Gebietsreform wurde die Gemeinde Weyhe 1974 gebildet aus den bis dahin selbständigen Gemeinden Leeste, Kirchweyhe, Sudweyhe. Sie hat nunmehr 23 300

Einwohner.“

Weyhe war also gar kein typisches deutsches Dorf, sondern eine am grünen Tisch gezeugte Verwaltungseinheit, zusammengeschustert aus drei historisch gewachsenen Landgemeinden. Doch Schnippelschere

und Kataster-Hickhack wüteten ja auch in anderen Bundesländern, insofern war Weyhe doch wieder ein typisches deutsches Dorf.

Walter, der Fotograf, stoppte den Wagen. Wir standen vor einer geschlossenen Bahnschranke, am Ende einer langen Autoschlange. Ein Schnellzug donnerte vorbei, die Autoantenne zitterte in der

Luftwelle. Die Schranke blieb unten. Wir stiegen aus.

Ein Güterzug kam aus der Gegenrichtung. Als das Klink-Klank der Gleisanschlüsse unter den Waggonrädern endlich verebbte, rührten sich die rotweißen Balken immer noch nicht.

„Da drüben“, sagte Walter erschüttert und zeigte auf ein graues, vierschrötiges Gebäude hart an der gegenüberliegenden Seite des Bahnübergangs: „,Hotel Koch“. Da stehen unsere Betten drin.“ Wir

waren in Weyhe, genauer: in Kirchweyhe, dem eigentlichen Zentrum.

„Ich weiß was“, sagte ein etwa zehnjähriger Junge neben uns, der sein Fahrrad am Lenker hielt: „Dies ist die am meisten geschlossene Schranke in Norddeutschland. l70mal am Tag. “ Als sich die Schranken öffneten - eine Rangierlok war noch vorübergezuckelt -, hatten wir 20 Minuten gewartet.

„Morgens auf dem Schulweg“, sagte das kluge Kerlchen nach einem Blick auf das auswärtige Autokenn-zeichen, „stehen wir hier meist noch länger.“

„Wie groß ist eure Schule denn?“ „2300 Schüler. Und über 100 Lehrer. Wir sind nämlich“, setzte er wichtig hinzu, „eine Gesamtschule mit zwei Sekundarstufen. “

Wie man aus Äckern, Wiesen und Weiden "Kerngebiete" macht

Ich stellte mir vor, wie etwa ein Drittel dieser Schüler frühmorgens vor der Schranke wartete, im Regen womöglich, zwischen fluchenden Autofahrern, die ihren Pendlerjob in Bremen pünktlich

erreichen mußten.

„Die Gemeinde“, stand im Ortsplan Weyhe gedruckt, „ist zur Zeit in starkem Maße Wohngemeinde für Beschäftigte in der Nachbarstadt Bremen. In dieser Funktion soll sie gestärkt werden mit den

besonderen Entwicklungsaufgaben Wohnen, gewerbliche Wirtschaft und Kurzerholung.“

Und weiter: „Die bauliche Struktur der Gemeinde ist überwiegend durch Einfamilienhäuser gekennzeichnet. Es ist jedoch geplant, Kerngebiete mit konzentrierter Bebauung auszuweisen. Neben den

überwiegend reinen Wohngebieten existieren noch eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Voll- und Nebenerwerbsbetrieben.“

Der Akzent lag auf „existieren noch“. Das sollte optimistisch klingen, nach frischer Landluft riechen, nach grünen Wiesen und Kuh- und Pferdestall. Damit einerseits die Einheimischen nicht um den

Bestand des bäuerlichen Erbes bangten und andererseits die Bremer - auf der Flucht vor Tennever und der Neuen Vahr ~ Lust bekamen, sich an der Grünen Lunge anzusiedeln, ein Haus zu kaufen zum

Wohnen, Schlafen, Erholen. Bemerkte denn niemand diesen Etikettenschwindel?

DIE KERNGEBIETE der Gemeinde, auf denen man „eine konzentrierte Bebauung“ plante, waren aus der Vogelperspektive des Ortsplans nur grüne Flächen. Sie bedeuteten Äcker, Felder, Weiden. Sie standen

für Bäume, Büsche und Knicks. Die blauen Adern und Kleckse darin waren der Mühlbach, der Gänsebach, das Flüßchen Hache , der Weyher See und Böttchers Moor. Diese Fluren mit roten Kartenquadern

auszufüllen, die für Beton stehen, dies wäre ein schnelles Geschäft für die Gemeinde.

Geld würde fließen: in die Tasche der Bauern, in den Steuersäckel der Gemeinde, in die Kassen der Grund- stücksmakler, Architekten und Bauunternehmer. Auch die Auftragsblöcke der ortsansässigen

Handwerker und Kleinbetriebe würden sich kurzfristig füllen und langfristig sogar die Läden und Kneipen um den Zuwachs an Neubürgern.

Am Ende aber wären alle ärmer um ein unwiederbringlich vernichtetes Stück Natur, jener Umwelt, die einige wenige schuldbewußte Verantwortliche inzwischen mit „Lebensqualität“ umschreiben. Und die

Kinder, deretwegen man vordringlich aufs Land gezogen war, würden wieder nicht erfahren, wie frisches Heu duftet, wie Kühe sich anfassen und ein Stichling, den man mit der bloßen Hand im Bach

fängt.

Was hatte ich mir eingebildet? Das meiste war schon nicht mehr so, wie es laut Ortsplan „noch existierte“. Die Knicks waren längst abgeräumt, die Büsche gerodet, die Gehölze abgehackt. Mais

breitete sich aus auf den grünen Feldern, eine landschaftliche Monokultur, die jedes Leben von Klein-Organismen in ihrem lichtlosen Dickicht erstickt.

Mühl- und Gänsebach entpuppten sich nach langem Suchen als stinkende Gräben, auf deren grasüberwu- chertem Grund armselige Rinnsale dem begradigten Lauf und einem anhaltend sinkenden

Grundwasserspie-gel nachsickerten.

Und erst die Hache - kein Fluß mehr, der gemessen durch die Wiesen kurvte, hier und da behagliche Wasserbäuche aufstauend, sondern ein reißender Kanal, eingezwängt in schnurgerade abgestochene

Uferkan-

ten und so flach, daß er nicht mal bei anhaltenden Regenfällen sein ursprüngliches Niveau erreichte.

„Ich habe“ , verriet uns der Brandmeister der örtlichen Feuerwehr, „nicht mehr als für zehn Minuten Wasser, wenn's brennt."

Die Gummistiefel, die wir zur Erforschung von Böttchers Moor angezogen hatten, hätten wir getrost im Wagen lassen können. Das einstige Feuchtgebiet, Vogelparadies und Lebensraum für unzählige

Kleinlebewesen, lag öde, trocken leer. Hier würde kein Frosch mehr quaken. Aus dem Bruch war Brachland geworden, gemäß dem engstirnigen Sinn einer Landwirtschaft, die zugunsten weiterer

Produktionsflächen alles beseitigt, was unnütz scheint: Knicks, Gehölze, Bach- und Flußbiegungen.

IM RATHAUs voN WEYHE hatte man - im Widerspruch zur ausgelobten Wohn- und Erholungsqualität - andere Verwendung für diese Landschaft, der man systematisch den Saft entzogen hatte: „Die Gemeinde

wird in verstärktem Maße um die Ansiedlung von Gewerbebetrieben bemüht sein, um weitere Arbeitsplätze zu schaffen. Wegen der verkehrsgünstigen Lage der ausgewiesenen Flächen ist damit bald zu

rechnen.“

Wie man die Gesetze als Alibi für den Mangel an Phantasie benutzt

Zu der dichten Bebauung der Kerngebiete mit Wohnraum sollte nun auch noch die Randlandschaft vollgepackt werden mit den Kuben von Fabriken, Faktoreien, Manufakturen. Beispiele gab es bereits. Das

Sinnfälligste war eine hochmoderne Ziegelei, die dem CDU-Fraktionssprecher im Gemeinderat gehörte.

In der ofenheißen Fertigungshalle fuhr ein riesengroßes Monster mit stählernen Armen und Schiebern auf Schienen hin und her, rührte hier in einem Kessel eine lehmige Masse, backte dort

rechteckige Brötchen und schob sie sich in seinen rotglühenden Bauch. Irgendwo - es mußte der After dieser unglaublichen Maschine sein - kamen die fertigen Pro- dukte heraus: Klinker in Beige,

Braun, Anthrazit. Es war akkurat jenes Blendwerk, mit dem die neuen Einfamilienhäuser, die Bungalows, die Fassaden der Ladengeschäfte von Weyhe urıifonniert worden waren.

Fragen an den fortschrittsbewußten Weyher Ratsherrn, etwa nach Natur- und Denkmalschutz, nach Bauauflagen und maßvoller Ortsplanung, konnte ich mir wohl sparen. Ich hatte sie bereits dem Baudezernenten im Rathaus und den Verwaltungsexperten in der Kreisstadt Diepholz gestellt, hatte gefragt, weshalb man nicht mit geeigneten Bauauflagen einschreite gegen all die geschmäcklerischen Modetrends, die mit jedem Neubau auf Jahrzehnte festgeschrieben werden und die Bauern veranlassen, Fachwerkfassaden und Reetdächer in einem wahren Eternitrausch umzumodeln?

„Wollen Sie“, wurde mir entgegnet, „daß wir alle wieder in alten Bauernhäusern wohnen und uns Rheu-matismus holen? Sollen wir Dörfer und Landschaft mit einer Elefantenhaut überziehen, unter der

alles Ge- strige zum Museum erstarrt?“

Sie hatten sich nichts vorzuwerfen, die Damen und Herren von der Verwaltung. Sie verwiesen auf die Legalität ihres Tuns und Lassens, zitierten das Bundesbaugesetz, zogen sich auf die bisher immer

zufriedengestellte Kommunalaufsicht zurück. Und schließlich: So schlimm konnte die Bau- und Wohnungspolitik der Kommune wohl nicht sein. Flüchteten nicht die Menschen aus dem Betonverhau der

Bremer Satellitenstädte nach Weyhe, um hier wieder Atem zu schöpfen?

ICH KAM MIR VOR WIE EINER, der den Schneider fragte, ob' er mit der Qualität seiner eigenen Anzüge un- zufrieden sei. Die Schnittmuster jener Umwelt- und Lebensqualität, wie ich sie dunkel im

Sinn hatte, lagen nicht in den Schubläden der Verwaltungsprofis. Sie steckten im Amateur-Archiv von Wilfried Meyer, einem Bürger der Gemeinde Weyhe, nicht älter als 39 Jahre.

Der Polizeibeamte hatte - als er der unaufhaltsamen Modernisierung seines Dorfes verstört zuschauen mußte - alles an alten Fotografien gesammelt und als Dias reproduziert, was er in den

verstaubten Schatullen der Weyher Großvätergeneration aufstöbern konnte.

Jetzt bestaunten wir die an die Wand von Wilfrieds Wohnzimmer projizierte Ansicht eines deutschen Dorfes, das nicht jenes Weyhe sein konnte, das Walter seit Wochen abfotografierte. Freilich:

Wilfrieds Kirchweyhe, Sudweyhe, Leeste waren teils 20, teils 50 bis 100 Jahre alt.

Wie Fachvıerlıhåııser Baudenkmale werden und was das ihnen nützt

Manchmal stiegen auch in mir Bilder aus einer Kindheit auf, die ich nachweislich so nicht erlebt hatte. Es waren anrührende, sentimentale Fragmente. Nun sah ich sie vor mir an der Wand,

befremdlich vollkommen.

Da stand eine alte Frau in Kittelschürze am Schilfrand eines Teichs, fütterte wilde Schwäne vor dem Hin- tergrund einer Mühle mit mächtigem Wasserrad.

„Der aufgestaute Leester Mühlbach vor dem Wehr“ , sagte Wilfried. Heute klotzen da im mager rinnenden Wasser Betonwürfel, die an die Panzersperren von Hitlers Westwall erinnern. Die Gemeinde ist

auf dieses Wasserspiel so stolz, daß sie es noch bis vor kurzem mit gelbem Licht an- gestrahlt hat. Anstelle der ausgedienten und abgerissenen Wassermühle wächst heute ein Wohnkomplex aus dem

Boden, dessen Dacharchitektur laut Zeichnung an lauter kleine Mühlen erinnert - an „Wind“-Mühlen sinnigerweise.

In Wilfrieds Lichtbild-Weyhe wechselten behäbige Höfe, wie der von Julius Meyer, mit ausladenden Bürgerhäusern, groß genug für drei Generationen. Und auf und unter dem Dach war auch Platz für den

Storch, die Eule, die Schwalben, die Katze und den Hund.

Uber dem „Gasthof Waldkater“ schüttelten riesige Eichen ihre knorrigen Fäuste, auf einer Leiter standen Männer mit buchtigen Bärten; sie deckten das Dach des Saalanbaus. Um die Hausecke rannte

ein Schwein.

Überall ragten Bäume ins Bild, Obstbäume, Chausseebäume, Parkbäume. Die Kirche stand noch mitten im Dorf und auch das Rathaus. Deren gibt es jetzt nach der Gebietsreform drei in der

Einheitsgemeinde Weyhe. Die aufgeblähte Verwaltung hat sich über die Amtsstuben von Kirchweyhe, Sudweyhe und Leeste verteilt, und keiner weiß mehr, wo er richtig ist mit einer Grundbucheintragung

oder dem Aufgebot.

„Wo ist denn der geblieben?“ fragte Walter, als ein weitläufiger Teich an der Wand erschien, mit Seerosen und von Weiden umsäumten Ufern.

„Da seid ihr schon ein paarmal drüber weggefahren“, sagte Wilfried: „Zugeschoben mit Bremer Sperrmüll.“ Die Gemeinde brauchte Straßen, Infrastruktur. Für die Autos der vielen Zugereisten.

Die landlufthungrigen Großstädter brachten also ihren Unrat mit und kippten ihn in die natürlichen Atemhöhlen der Landschaft. Und die Gemeinde machte noch einen Knicks.

DEN BAURAT ENDERLEIT von der Kreisverwaltung, mit dem wir anderntags durch die Gemeinde fuhren, ging der Landschaftsschutz nichts an. Der gelernte Architekt, hart an der Pensionsgrenze, war von

seiner Behörde abkommandiert worden, dem neuen, erst vor drei Jahren in Kraft getretenen niedersächsischen Denk-malschutzgesetz den ersten „Raum zu greifen“.

„Diese Maßnahme“, sagte Enderleit, „erfordert zunächst einmal die Baudenkmalerfassung.“

Und was sind Baudenkmale? „Alle erhaltenswürdigen Fachwerkbauten“ , sagte Enderleit. Und was ist erhaltenswürdig? „Das definiert das Gesetz nicht. Das wissen wir als Architekten.“

Die Denkmalerfassung nach der Methode Enderleit funktionierte so: Der Baurat klapperte seinen Bezirk ab, fotografierte alle ihm erhaltenswürdig erscheinenden Fachwerkhäuser und -fassaden,

notierte Lage und Anschrift, fügte die entsprechenden Grundbuchauszüge hinzu und legte die Denkmaldokumente in einer Kar- tei des Kreisbauamtes ab.

Der Eigentümer eines gleichsam über Nacht mit Schutz belegten Hauses erfuhr davon in der Regel nichts. Die Uberraschung wurde ihm erst beschert, wenn er die Maurerkelle in die Hand nehmen wollte

und den dafür baupolizeilich vorgeschriebenen Antrag beim Kreisbauamt stellte. Er wurde dann mit der Auflage beschieden, das Fachwerk unangetastet zu lassen oder im alten Zustand

wiederherzustellen.

„Aber die Wiederherstellung des Fachwerks ist doch häufig kostspieliger als der gewünschte Umbau?“ „Der Aufwand“, sagte Enderleit, „ist fast immer höher als die zu erwartende Strafe. Die nimmt einer, der seine Fassade partout schier machen will, leicht in Kauf. “

Und wenn ein pfiffiger Jungbauer seinen Traum vom automatischen Fließbandstall zu verwirklichen trachtet und dafür die alte Fachwerkscheune abreißt?

„Darf er nicht“, sagte Enderleit bockig. „Kein von uns unter Schutz gestelltes Fachwerk darf vernichtet werden. Der Eigentümer muß es auf seine Kosten erhalten, im Rahmen des ihm wirtschaftlich

Zumutbaren.“

Was, bitteschön, ist wirtschaftlich zumutbar? „Das“, seufzte der Baurat resigniert, „steht nicht im Gesetz.“ Also: Der Jungbauer, der seine Scheune nicht abreißen durfte, wies der

Aufsichtsbehörde einfach seine leeren Taschen vor und ließ das Denkmal verkommen, bis dessen Abriß von genau dieser Baupolizei angeordnet wurde, wegen Gefährdung spielender Kinder etwa.

Und wenn er so lange nicht warten wollte und gute Beziehungen zur Freiwilligen Feuerwehr hatte, dann brach ihm diese - im Rahmen einer nächtlichen Brandlöschübung - den Kotten eben „warm“ ab.

Solche Form der Nachbarschaftshilfe war nicht nur hierzulande ein offenes Geheimnis.

DIE ÖFFENTLICHE HAND, die den schwarz auf weiß gedruckten Denkmalschutz in die Tat umsetzen soll, hat dafür kein Geld. Der Jahresetat des Landeskonservators in Hannover beträgt knapp zwölf

Millionen Mark. Angesichts der 45 000 schutzbedürftigen Denkmale zwischen Harz und Deich verhält sich diese Summe wie ein Strohhalm zu einem Reetdach. Sie reicht vielleicht gerade aus, das eine,

das schutzbedürftigste Stück Ge-

schichte der Gemeinde zu erhalten: das Herrenhaus vom Sudweyher Gutshof.

Der klassizistische Fachwerkbau - im Weyher Volksmund „das Schloß“ geheißen - verlottert seit Jahren in- mitten einer hochtechnisierten Gutsanlage. Generationen von Landjunkern haben diesen Sitz gepflegt, seit ein Weipart Ludwig von Fabrice ihm 1750 seine edle Gestalt gegeben hatte - etwa um die Zeit, als der Urahn von Julius Meyer seinen Heidehof zwischen die Eichenschößlinge setzte, die als kirchturmhohe Bäume heute das Dach überragen.

Der neue Gutsbesitzer, ein zu Geld gekommener Bremer Bürger, hat Hunderttausende Mark in den Betrieb investiert. Die modernen Anschaffungen gipfeln in einem Hubschrauber, der die 250 Hektar Land

mit Herbiziden besprüht.

Für das alte Herrenhaus, das freilich schon als Ruine auf ihn gekommen war, hatte der fliegende Herr keine Verwendung und daher keine Mark übrig. Er gab es - obwohl es längst unter Denkmalschutz

stand - dem kalkulierten Verfall preis.

Der Landeskonservator mußte machtlos zusehen. Die Kosten für die stilgerechte Restaurierung hätten - gutachterlich geschätzt - Millionen betragen, und das hätte selbst bei einem Großgnındbesitzer

„den Rahmen des ihm wirtschaftlich Zumutbaren“ gesprengt.

„Und außerdem“, sagte Baurat Enderleit, „hat man mit einem restaurierten Baudenkmal hinterher immer das Problem der sinnvollen Nutzung. Gebäude, die zum Wohnen geschaffen wurden, verfallen rasch

wieder, wenn sie leerstehen. “

Und wenn man das Schloß zum Heimatmuseum machte?

„Es gibt schon eins in der Nachbarstadt Syke“, sagte Enderleit ärgerlich. „Reden Sie darüber lieber mit dem Kreisheimatbund. “

Einer ordentlichen Sitzung dieses Vereins hatten wir beigewohnt und uns des abendfüllenden Altmänner-gezänks um eine sowieso unrettbar verfallene Burgruine geschämt. In der programmatischen

Festschrift der „Arbeitsgemeinschaft für Heimatpflege im Landkreis Diepholz e.V.“ kamen Sätze vor wie: „Auf den nun folgenden regelmäßigen Versammlungen geht es in erster Linie um die Durchführung

des Bürgerballs und die Bestellung einer Totenfrau.“

Die eingetragenen Vereinsmeier erschienen uns nun wahrlich als die Totengräber einer von Privatinitiative getragenen Heimatpflege. Lediglich das Mitglied Julius Kraft, Vorsitzender der

„Interessengemeinschaft Bauernhaus“ , war aus anderem Holz - kernig wie seine Pamphlete in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift „Der Holznagel“ und seine im langjährigen Streit mit der

Verwaltungsbürokratie erhärteten Erkenntnisse: „Die IG Bauernhaus ist ausschließlich durch die Ignoranz der Kreisbehörden entstanden, die bis zum Inkrafttreten des Denkmalschutzgesetzes nur aus

Abrißstrategen und Bulldozerfahrern bestanden.“

DER KNORRIGE KERL, gelernter Grafiker „ohne Abitur“, der seit 1973 ein halbes Hundert niedersächsischer Hallenhäuser vorm Abriß bewahrt hat, war selbst wie ein altes Bauernhaus: „einfach,

praktisch, fest und schwer“ bis zum Scheitel, wettergrau wie ein Reetdach. Und selbstverständlich wohnte er in einem alten Bauernhaus, dem Huus Veertein, stilvoll restauriert bis zum Storchennest

auf dem First.

„Der Kampf ging los“ , sagte Julius Kraft, „als sie mir den Bausparvertrag nicht ausschütten wollten, weil der alte Bau nicht umbaufähig wäre.“

Er fand ein paar potente Verbündete, die „meinen Vogel pflegten“. Darunter den Bundestagsabgeordneten Olaf Schwencke, heute Präsident des Denkmalschutzausschusses im Europarat. So kam die über die Erhaltung des Huus Veertein mittlerweile hinausgewachsene IG Bauernhaus unter den Schirm der Dachorganisation für Denkmalschutz „Europa Nostra“. Sie rettete mit nur wenig Geld, vielen guten Worten und vor allem durch das tatkräftige Zupacken ihrer freiwilligen Helfer aus dem Schutt bereits zusammengeschobener Bauernhäuser so manche Balken, Dachsparren, Fensterkreuze - bestimmt für Liebhaber einer solchen Heimstatt zum Wiederaufbau an anderer Stelle.

Wir hatten einige mit diesen bäuerlichen Zutaten aufgeputzte Häuser gesehen. Allerdings: Diese holzge- schnitzte Liebhaberei pulte eigentlich nur die Rosinen aus dem Kuchen - für Leute, die

sich”s leisten konnten. Was war denn aber mit dem Schwarzbrot, zu dem Dörfer wie Weyhe gebacken waren?

„Seht euch“, sagte Julius Kraft, „den Voßhof in Kirchweyhe an. Da habt ihr die ganze Krankengeschichte unserer Zeit.“

Man bemerkte den Voßhof nicht sogleich. Er war der Straße um die Distanz eines baumbestandenen Vor- platzes ausgewichen und lag nun abgeschlagen hinter der Flucht moderner Zweifamilienhäuser. Als

land-wirtschaftlicher Betrieb war er lange außer Dienst. Der Stall war zur Garage umgerüstet, das Haus nur noch Wohnung.

Das Voßsche Haus wirkte wie eine jener alten Damen, von denen man sagt, sie müßten einmal sehr schön gewesen sein. Wie nie zuvor wurde mir bewußt, daß ein Haus in Wahr- heit ganz und gar

weiblichen Ge- schlechts ist. Es war der Schoß der Familie, so wie die Romanen das begriffen: la casa, la maison.

Was hatte man nur dieser Fassade angetan! Sie war aufgemacht wie das Gesicht einer alternden Diva. Das Faltennetz des Fachwerks war grellrot zugeschminkt mit Klinkerstein. Die Stirn, in deren

Runzeln einst Schwalbennester und die Eulenflucht gesessen hatten, war zur makellosen Glätte geliftet. Aus sprossenlosen Fenstern, denen man wie ausgezupften Augenbrauen die Rundbögen genommen

hatte, sah uns das alte Haus blicklos, öde, traurig an. Die Schande gipfelte in einem hellen Mauerstreifen, der ihm übers Gesicht hing wie die wasserstoffgebleichte Strähne einer falschen

Blondine.

Der Eigentümer zeigte uns, wie es einmal ausgesehen hatte, das Haus. Es stand, hübsch gerahmt, auf dem Ehrenplatz in der Stube und war dem von Julius Meyer zum Verwechseln ähnlich.

„Heute mag ich“, sagte Wilhelm Bischoff betreten, „die neue Fassade auch nicht mehr leiden.“ Uberall an den Wänden der einstigen Deele war bäuerliches Gerät aufgehängt, Dreschflegel, Pferdejoch,

Wagenrad: eine nachträglich von Speicher und Stallboden gekramte Dokumentation des schlechten Gewissens.

Das also war es, was Julius Kraft mit der Krankengeschichte unserer Zeit gemeint hatte. Wie den Politikern in den Gemeinderäten, Bürokraten in den Rathäusern, Architekten an den Reißbrettern war

Wilhelm Bischoff das Schnittmuster abhanden gekommen, jenes unbeirrbare Gefühl für Unverfälschtes, das sich zum Beispiel im Sinn von Julius Meyer unangefochten erhalten hatte.

Ging es den meisten von uns nicht ähnlich wie Wilhelm Bischoff?

Warum keiner schuldig ist und dennoch alle Täter sind

Nach zwei verlorenen Weltkriegen war die nationale Identitätskrise zu Beginn der zweiten Deutschen Republik durch den schwindelnd geschwinden Wiederaufbau und ein stürmisches Wirtschaftswunder

verdrängt worden. Das wenige Alte, das nicht kaputtgegangen war, flog auf den Müll. Wer mochte sich noch mit einem Stoff- alter Eiche etwa - identifizieren, an dem so symbolträchtig ein Zeitgeist

aus „Blut und Boden“ haftete?

Das Unbehagen an bedenkenlosem Fortschritt, das Gefühl von Heimatverlust - immer wieder weggeschwemmt von Wellen: des Fressens, des Reisens, der Automobilisierung - regten sich erst, als sich dem

totalen Konsum die _Energiequellen versagten. Mit der Ölkrise kam der Katzenjammer über das verpulverte Erbe.

Dem Voßschen Haus freilich war die Fassade ganz undramatisch aus den Fugen geraten.

Wilhelm Bischoff war kein angestammter Bauer. Er hatte in den Voßhof eingeheiratet und sich in die Landwirtschaft „so reingefummelt“. Gelernt hatte er Handlungsgehilfe, 1936 bei Karstadt in

Bremen. Er und seine Frau, eine geborene Voß, hatten nur ein Kind, eine inzwischen erwachsene Tochter, die täglich nach Bremen pendelte.

„Und die“, sagte Wilhelm Bischoff, „soll das Haus ja mal erben.“

Dem von Stadtluft beschlagenen Geschmack des Landkindes war das Erbe in seiner alten Gestalt aber nicht recht gewesen. Die Freundin im Dorf wohnte beispielsweise in einem modernen Haus, mit ebensolchen Ver-blendklinkern, mit ebensolcher Mauersträhne , wie man sie jetzt dem Voßhof vor den Kopf geklinkert hatte. Wir kannten diesen richtungweisenden Haustyp, diesen Trendsetter der Geschmacksverirrung.

„Ein Böttcher-Haus“, frohlockten Walter und ich wie aus einem Mund. Hatten wir endlich den Schuldigen gefunden in unserem ländlichen Fassaden-Krimi: „das schlüsselfertige Böttcher-Haus - eine Spitzenleistung in Massivbauweise“ ?

WALTER BÖTTCI-IER, Wohnungsbau und Immobilien, den einige Neider im Gemeinderat hinter seinem Rücken Mr. Monopoly nennen, wurde aus den Vorgärten und Fenstern der von ihm erbauten Häuser re-

spektvoll gegrüßt, als wir mit ihm durchs Dorf fuhren. Und es waren viele, viele Häuser, alle mit Böttcher-Strähne und Böttcher-Verblendwerk, das jenem aus der Ziegelmaschine des

CDU-Fraktionschefs glich wie ein Ei dem anderen. Aber die ehemaligen Kunden des Bauunternehmers fühlten sich offensichtlich wohl in Böttchers Legoland.

„Schauen Sie da mal nicht hin“, empfahl Walter Böttcher und zeigte auf eine Gruppe von Flachbauten, die herumstanden wie eine Ansammlung von Schiffscontainern: „So was habe ich vor zehn Jahren

gebaut. Das ist heute nicht mehr "in“.

Ob er wohl begriff, was er da sagte? Daß die Häuser, die er heute errichtete, in zehn Jahren vielleicht auch nicht mehr „in“ sein würden und so weiter und so fort. Und eines Tages wäre dann das

ganze Dorf nicht mehr „in“. Und niemand mochte hier noch wohnen.

Böttcher zuckte die Schultern: „Die Leute wollen es so haben.“ Und: „Aus den Reihenhaussiedlungen dort drüben kommen sie nach zwei, drei Jahren zu mir und wollen ein freistehendes Böttcher-Haus.“

SO WAR ES W0hl, und so war es überall. Wenn es Menschen in den Märkischen Vierteln wie Bremens Tennever nicht mehr aushielten, dann zogen sie in ein Reihenhaus vor der Stadt. Bis sie merkten, daß

sie in ihrem Wohnkasten weniger persönliche Freiheit hatten als zuvor. Dann kauften sie sich ein Einzelhaus, von Böttcher oder wem auch immer. Und wenn sie irgendwann der totalen Böttcherei um

sich herum überdrüssig wurden, dann hätten sie am liebsten mit einem alten Bürger- oder Bauernhaus getauscht. Doch die gab es dann nicht mehr. Oder nur noch solche wie das Voßsche.

Nein, Herr Böttcher war nicht schuld, genausowenig wie der ziegelbackende Ratsherr, der neue Herr auf dem Weyher Rittergut, sowenig wie das Kreisamt für Denkmalschutz oder sowenig wie die Tochter

von Wilhelm Bischoff.

Es gab überhaupt keine Schuldigen, es gab nur Täter, größere und kleinere: eine endlose Kette von Handlangern. Unser Krimi, das war nun sicher, endete ohne Verhaftung.

Julius Meyer ging das alles nichts an. Bei ihm kam kein Verschnitt auf den Tisch und kein neumodischer Kram auf den Hof. Und damit basta. Einen solchen Dickschädel kriegt einer wohl nur in sechs

Generationen Seßhaftigkeit.

Aber wer kann die noch vorweisen, in deutschen Landen?

GEO-Redakteur Rolf Bökemeier, 40, sammelte seine ersten Erfahrungen als Journalist vor 15 Jahren in der deutschen Provinz. Seither engagiert er sich für die Umwelt und gegen Behördenwillkür. Buchveröffentlichung: „Grönland - Leben im Hohen Norden“.

Walter Mayr, 36, lernte Fotografie von der Pike auf und schloß seine Ausbildung an der Essener Folkwang-Schule ab. Nachdem er eine mißglückte Altstadtsanierung in

Essen-Werden erlebt hatte, zog er aufs Land nach Dithmarschen. Die Veränderung von Weyhe hat er ein Jahr lang beobachtet.